Il tempo in cui visse Francesco Petrarca fu un’epoca ricca di fermenti culturali, di un’ansiosa ricerca di nuove verità, ma anche un momento di angosce, di timori, di scrupoli: si è stanchi del vecchio e non si è ancora creato il nuovo, e si vive fra mille incertezze. Con il Petrarca la letteratura diventa maestra di vita, e nasce la prima lezione dell’umanesimo.

L’Ascesa al monte Ventoso è una lettera dal forte valore simbolico e ricca di elementi allegorici, che Petrarca scrisse ricordando un viaggio in cui scalò il Mont Ventoux, in Provenza, in compagnia del fratello Gherardo e altri compagni.

Datata 26 aprile 1336, è il giorno del Venerdì Santo, come lo fu il 6 aprile 1327 quando incontrò e s’innamorò di Laura nella chiesa ad Avignone. Due avvenimenti che il poeta fa coincidere con la passione di Gesù Cristo. Così come Gesù dovette affrontare una salita sotto il peso della croce, così il Petrarca (l’uomo) affronta il cammino, l’ascesa, sotto il peso del suo conflitto interiore. Il fratello Gherardo in quanto frate, quindi estraneo alla “pesantezza” dei desideri terreni, procede senza difficoltà, mentre egli è costretto continuamente a fermarsi.

Le asperità del terreno rappresentano le difficoltà della vita, e la cima del monte la salvezza. Da lassù egli legge alcune parole dalle Confessioni di Sant’Agostino che lo toccano profondamente, facendogli capire la futilità delle cose umane.

“E gli uomini vanno ad ammirare le vette dei monti e gli enormi flutti del mare, le vaste correnti dei fiumi e il giro dell’Oceano e le rotazioni degli astri, e non si curano di se stessi“.

Una curiosità: a quei tempi non era usuale scalare montagne senza uno scopo pratico. Per questo il 26 aprile 1336 è considerata la “data di nascita dell’alpinismo” e il “Petrarca alpinista” uno dei precursori di questo sport.

Una curiosità: a quei tempi non era usuale scalare montagne senza uno scopo pratico. Per questo il 26 aprile 1336 è considerata la “data di nascita dell’alpinismo” e il “Petrarca alpinista” uno dei precursori di questo sport.

(Il CAI – Club Alpino Italiano)

De vita Solitaria è un trattato di carattere religioso e morale in cui Petrarca vi esalta la solitudine, tema caro anche all’ascetismo medioevale. Ma il punto di vista con cui egli osserva la solitudine non è strettamente religioso, al rigore della vita monastica Petrarca contrappone l’isolamento operoso dell’intellettuale, dedito alle letture e alla scrittura in luoghi appartati e sereni, in compagnia di amici e di altri intellettuali.

L’isolamento dello studioso in una cornice naturale che favorisce la concentrazione è l’unica forma di solitudine e di distacco dal mondo che Petrarca riuscì a conseguire, non considerandola in contrasto con i valori spirituali cristiani, in quanto riteneva che la saggezza contenuta nei libri, soprattutto nei testi classici, fosse in perfetta sintonia con tali valori. Da questa sua posizione è derivata l’espressione di “umanesimo cristiano” di Petrarca.

L’UMANESIMO

conoscenza e azione

Tra la natura e la mente umana ci sono elementi in comune: la razionalità presente nella natura si rispecchia nella razionalità dell’uomo; di conseguenza l’uomo può conoscere la natura e con la tecnica, può dominarla. Questo è il grande patrimonio che la Grecia ci ha lasciato e che sta alla base di ogni civiltà.

La Grecia ha dato un contributo decisivo alla teoria; ci ha insegnato che la mente è perfettamente in grado di capire la realtà, che è logica, razionale. Ideale supremo dei più grandi filosofi greci è aspirare a conoscere.

Ma l’età moderna ci porta a un nuovo problema che riguarda l’altra metà dell’uomo: l’agire, la pratica. In mezzo, tra la Grecia e la modernità si collocano Roma e il Cristianesimo, che in questo senso hanno dato un grosso contributo. Roma ha lasciato come grande patrimonio all’umanità una grandiosa civiltà del diritto; nessun altro popolo è stato capace di coordinare i rapporti pratici tra gli uomini come il popolo romano: tutte le azioni umane, tutti i rapporti umani, sono regolati da leggi che hanno una loro coerenza, hanno un loro fondamento ragionevole.

Il Cristianesimo introduce la charitas, l’essere caritatevole, il doversi prodigare per il prossimo. Per guadagnarsi la salvezza eterna bisogna agire virtuosamente, bisogna compiere opere buone.

L’Umanesimo italiano attinge alla spiritualità francescana, che si esprime nel Cantico delle creature in cui tutta la natura è animata dalla presenza divina, siamo affratellati a tutte le cose, e non c’è un netto distacco tra l’uomo e Dio.

La cultura umanistica alla base del Rinascimento implica una forte rivendicazione della bellezza, dell’armonia della natura, che è parte dell’uomo. Che non deve allontanarsi dalla natura e dalla corporeità per realizzare se stesso, anzi si può realizzare meglio proprio tenendo presente di essere anche corpo: è anche materia e non solo anima. Inoltre nella filosofia francescana si presenta il concetto di volontà, estraneo al mondo greco, un concetto nuovo che si ritrova nell’Umanesimo civile. Il problema della pratica percorre tutta la civiltà moderna.

Estratto da: L’umanesimo italiano di Antonio Gargano

Nei suoi scritti Francesco Petrarca amava giocare con il nome di Laura. A volte lo associava a l’àura, ossia il vento leggero, la brezza, il soffio vitale. Altre volte al lauro, ossia l’alloro (laurus nobilis) pianta aromatica tipica dei paesi del Mediterraneo le cui foglie sono usate sia in cucina che per la casa.

L’alloro simboleggia la sapienza e la gloria. La dea Vittoria spesso è rappresentata nell’atto di reggere o porgere un serto d’alloro, che divenne in età imperiale attributo proprio degli Imperatori. Nel Medioevo la corona d’alloro venne utilizzata anche come simbolo di trionfo nella poesia e utilizzato per incoronare i grandi poeti.

L’alloro simboleggia la sapienza e la gloria. La dea Vittoria spesso è rappresentata nell’atto di reggere o porgere un serto d’alloro, che divenne in età imperiale attributo proprio degli Imperatori. Nel Medioevo la corona d’alloro venne utilizzata anche come simbolo di trionfo nella poesia e utilizzato per incoronare i grandi poeti.

Cingere il capo dei neolaureati con una corona d’alloro è una tradizione tipicamente italiana.

Nella mitologia greco-romana l’alloro è l’albero sacro per il dio Apollo, protettore della poesia. A lui è legato uno dei più celebri e affascinanti racconti che esplora il tema dell’amore non ricambiato, della trasformazione e della tensione tra desiderio e rifiuto: il mito di Apollo e Dafne, narrato principalmente da Ovidio nelle sue Metamorfosi.

Dafne – La leggenda racconta che il dio Apollo attratto dall’estrema bellezza della ninfa Dafne provò per lei un ardore amoroso, che però ella rifiutò fuggendo via. Apollo la inseguì, e poco prima di essere raggiunta la fanciulla supplicò gli dei, suoi genitori, di salvarla. Ed ecco ascoltata la sua preghiera, in un attimo la giovinetta si trasformò in un alloro.

Esistono varie versioni di questo mito che può essere interpretato come una battaglia tra il desiderio sessuale (Apollo) e la castità (Daphne), tra la bramosia della lussuria e la salvezza attraverso il sacrificio e la trasformazione.

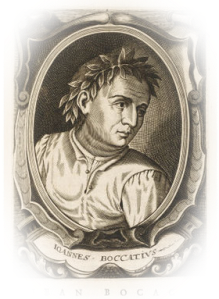

Durante un viaggio, diretto a Roma in occasione del Giubileo del 1350, Francesco Petrarca decise di fermarsi qualche giorno a Firenze dove ebbe modo di conoscere Giovanni Boccaccio. Tra i due si sviluppò una profonda e duratura amicizia, Boccaccio sarà uno dei principali interlocutori di Petrarca tra il 1350 e il 1374.

Giovanni Boccaccio (1313-1375), scrittore e poeta, è stato uno fra i maggiori narratori italiani e europei del XIV secolo, caratteristica comune delle sue opere è il sentimento amoroso, spesso di natura autobiografica.

Giovanni Boccaccio (1313-1375), scrittore e poeta, è stato uno fra i maggiori narratori italiani e europei del XIV secolo, caratteristica comune delle sue opere è il sentimento amoroso, spesso di natura autobiografica.

Figlio illegittimo, poi riconosciuto, di un mercante, socio della compagnia commerciale e bancaria dei Bardi a Firenze, si trasferì con il padre a Napoli dove nella raffinatissima corte di Roberto d’Angiò conobbe importanti studiosi e letterati. Nonostante i tentativi del padre nell’indirizzarlo verso la sua professione, Giovanni seguì la sua forte passione per la letteratura studiando da autodidatta colto ed entusiasta. Compose i suoi primi lavori e seguendo la concezione stilnovistica creò il proprio mito letterario in Fiammetta, una musa d’amore immortalata in diverse sue opere, dietro la quale pare si celasse una figlia illegittima del re con la quale Boccaccio avrebbe avuto una relazione.

Fiammetta – è una figura di donna complessa: se da un lato incarna il modello dell’amore ideale e la sofferenza amorosa tipica della letteratura cortese, dall’altro è una donna consapevole delle proprie emozioni, capace di introspezione e razionalità. Non è una figura passiva, oggetto di desiderio, ma è protagonista della propria esistenza. È un personaggio che riflette le contraddizioni e le difficoltà dell’amore e della passione, ma è anche simbolo di un’autonomia emotiva e intellettuale che anticipa le future rappresentazioni femminili nella letteratura.

Elegia di Madonna Fiammetta è un romanzo in prosa che risale al 1343-1344 in cui la narrazione avviene dal punto di vista della donna, che è rappresentata come persona dotata di volontà ed emotività proprie, non più ombra e proiezione della passione dell’uomo, ma attrice della vicenda amorosa.

Tornato a Firenze, Giovanni Boccaccio scampò alla terribile epidemia di peste diffusasi in Europa a partire dal 1346, conobbe in seguito Francesco Petrarca la cui amicizia durò fino alla morte.

Un racconto del Decameron di John William Waterhouse, 1916

Lady Lever Art Gallery, Liverpool

Decameron, è l’opera più celebre e più bella di Boccaccio, che ha dotato la letteratura italiana di un linguaggio in prosa raffinato ed elegante, vivace e molto elaborato, come prima non esisteva.

Composto tra il 1349 e il 1353, è una raccolta di cento novelle narrate da dieci giovani (sette donne e tre uomini) rifugiatisi in campagna per sfuggire alla peste. Nell’opera gli argomenti trattati sono i più disparati (amore, furbizia, inganni, burle, viaggi, avventure…), dai più seri a quelli più divertenti e segreti, spesso anche sconvenienti, come nella letteratura dotta tradizionale non si usava fare.

Numerosissimi sono i personaggi di varia estrazione sociale, di tutte le età, con vizi e virtù, e caratteri diversi. Un quadro colorito della realtà, in particolar modo quella toscana e fiorentina del Trecento.

L’opera il cui taglio è spesso umoristico, ha frequenti richiami all’erotismo bucolico del tempo e per questo il libro fu tacciato d’immoralità o di scandalo, fu oggetto di censura in diverse epoche o non adeguatamente considerato nella storia della letteratura.

Del Decameron sono state realizzate varie versioni cinematografiche da diversi registi, tra cui Pier Paolo Pasolini ambientato in un’Italia rurale e popolare e con un paesaggio che sembra essere senza tempo, ma che allude comunque alla società contemporanea, e i fratelli Paolo e Vittorio Taviani con Maraviglioso Boccaccio un film del 2015 tratto da cinque storie senza tempo del Decameron.

Giovanni Boccaccio visse in un periodo di grande transizione culturale, tra la fine del Medioevo e l’inizio del Rinascimento, e la sua visione dell’uomo riflette questa trasformazione.

Una nuova idea di uomo

Attraverso le sue opere Boccaccio fa una sapiente analisi dell’animo umano che oscilla tra virtù e vizi, saggezza e ignoranza, amore e inganno, felicità e sofferenza. Nelle sue opere i personaggi sono spesso contrastanti, capaci di nobili gesti ma anche di comportamenti meschini; sono protagonisti delle proprie azioni, pertanto artefici della propria felicità o della propria miseria.

Ciò che sembra essere fatale e determinare in gran parte le azioni dei personaggi è la condizione sociale e le convenzioni, ma Boccaccio sembra suggerire che l’individuo ha pur sempre la possibilità di ribellarsi e di perseguire i propri desideri.

Nel Decameron la peste stessa che devasta Firenze e funge da sfondo al racconto, è una tragedia collettiva che fa traballare le certezze sociali e morali, mette in evidenza la fragilità della vita umana, l’imprevedibilità e l’inevitabilità della morte. Ma nel contempo si è chiamati ad affrontare la vita con coraggio, a godere dei piaceri, a non avere rimpianti, a vivere pienamente perché non si sa mai cosa possa succedere.

Il concetto di amore

Nelle sue opere giovanili degli anni napoletani, il concetto di amore è visto al naturale, come forza positiva e incontrastabile, come: nel Filostrato (Il vinto d’amore), un poemetto giovanile in cui narra di un amore impossibile, destinato a essere infranto; nel Filocolo (Fatica d’amore), uno dei suoi primi romanzi che tratta dell’amore cortese, idealizzato ma contrastato; in Teseida un poema con sullo sfondo le guerre vittoriose di Teseo contro le Amazzoni, in cui narra della rivalità tra due amici per la stessa donna.

Queste opere, scritte in lingua volgare (in particolare in dialetto toscano‑fiorentino), l’amore viene spesso visto come una forza che domina l’individuo, che ingentilisce e nobilita l’uomo, una virtù che trasforma l’essere rozzo e animalesco in uomo, capace di elevare l’anima ma anche di causare sofferenza e dolore. La visione dell’amore idealizzata, quasi platonica, riflette il modello dell’amore cavalleresco in cui la donna è oggetto di desiderio purissimo, ma non di possesso fisico.

Quando nel 1348 Boccaccio ritornò a Firenze ed ebbe modo di constatare i terribili effetti della peste nera che poi avrebbe descritto nel Decameron, all’amor cortese egli accostò il tema di un amore più realistico, più terreno, un’esperienza complessa che può condurre alla gioia quanto alla rovina. L’amore non solo come contemplazione, ma che sfida entro certi limiti le convenzioni sociali e morali dell’epoca, le donne diventano protagoniste, sono soggetti che desiderano, agiscono, ragionano. La visione dell’amore include anche ironia, satira, lucidità. Tutto ciò segna un passo verso una visione più umanistica delle relazioni amorose.

Dopo aver conosciuto Francesco Petrarca nel 1950, Boccaccio si dedicò quasi del tutto a una letteratura più elevata e austera con una serie di opere in latino, e a studi umanistici e di erudizione.

Negli anni più maturi il concetto di amore cambia profondamente, afflitto da sventure personali ed esistenziali egli ritornò alla lingua volgare con Il Corbaccio, opera che tratta di un amore non corrisposto in cui il protagonista disperato rimane intrappolato in un labirinto d’amore. L’opera riflette una sorta di disillusione dell’autore nei confronti dell’amore che viene trattato in modo scettico, quasi cinico, critica aspramente le donne rasentando la misoginia; più ampiamente si configura come una vera e propria satira della società dell’epoca, che considerava falsa e superficiale e che aveva perso il contatto con i valori autentici.