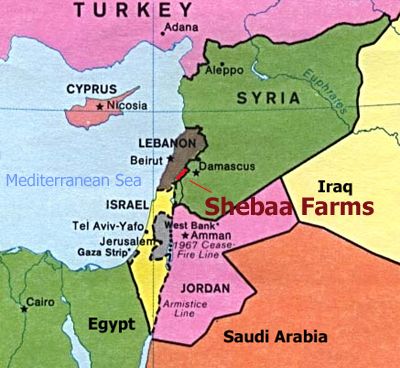

Il Libano è uno Stato del Vicino Oriente che si affaccia sul mar Mediterraneo e confina con la Siria e Israele, Beirut è la sua capitale. Per millenni è stato un punto di incontro tra civiltà differenti, diciotto confessioni religiose vi convivono, ciascuna dotata di identità distinta, ed offre, di conseguenza, un panorama culturale straordinariamente ricco e stratificato. Ciò che differenzia e rende unico il Libano è il suo costante ruolo di crocevia e ponte tra il mondo cristiano ed islamico, da rimarcare sono i contatti frequenti tra il Libano e l’Europa ed in particolare con la Francia e con l’Italia.

Il Libano è uno Stato del Vicino Oriente che si affaccia sul mar Mediterraneo e confina con la Siria e Israele, Beirut è la sua capitale. Per millenni è stato un punto di incontro tra civiltà differenti, diciotto confessioni religiose vi convivono, ciascuna dotata di identità distinta, ed offre, di conseguenza, un panorama culturale straordinariamente ricco e stratificato. Ciò che differenzia e rende unico il Libano è il suo costante ruolo di crocevia e ponte tra il mondo cristiano ed islamico, da rimarcare sono i contatti frequenti tra il Libano e l’Europa ed in particolare con la Francia e con l’Italia.

Nell’antichità il Libano fu la sede della civiltà dei Fenici, un popolo di commercianti che attraversando il mar Mediterraneo esportavano legname e altri oggetti da scambiare con altri popoli. Seppero produrre, con il legno di cedro, navi molto robuste che potevano contenere grandi quantità di merci. Conoscevano e sapevano tracciare le rotte. I marinai fenici navigavano sia in vista della costa che in alto mare, di notte orientandosi con la Stella Polare, la stella più luminosa visibile ad occhio nudo della costellazione dell’Orsa Minore.

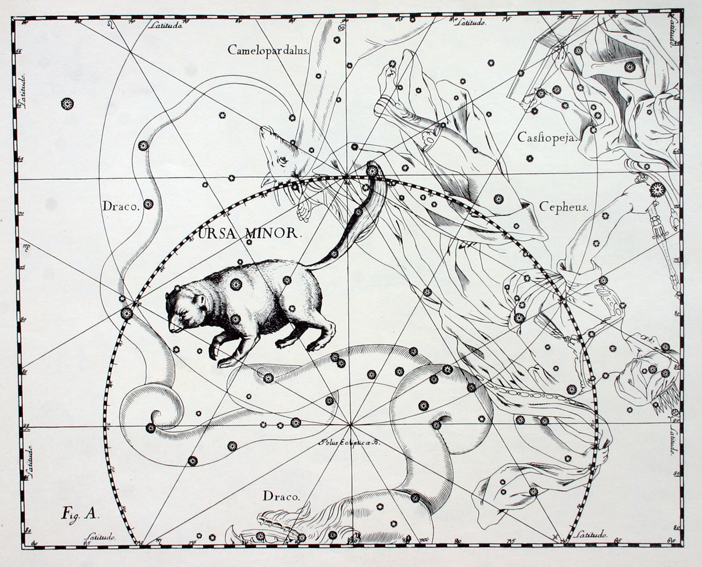

L’Orsa Minore rappresentata da Johannes Hevelius

La costellazione dell’Orsa Minore (in latino Ursa Minor) conosciuta fin dall’antichità, è una delle 48 costellazioni descritte da Tolomeo, matematico greco che operò ad Alessandria d’Egitto dell’Impero romano.

È una costellazione tipica del cielo boreale ed è formata da sette stelle principali. Simile nella forma alla costellazione dell’Orsa maggiore (Ursa Maior) ma più piccola, è detta anche Piccolo Carro alla cui estremità si trova la Stella Polare, che si trova in posizione quasi coincidente con il polo nord celeste.

Furono gli astronomi babilonesi i primi a scorgere nell’allineamento delle stelle la figura di un carro; i Greci invece lo definirono ἄρκτος, che significa orsa, da cui deriva ἀρκτικός e cioè Artico.

La Mitologia greca racconta che Callisto, una giovane fanciulla compagna di caccia di Artemide, venne tratta in inganno da Zeus che assunto le sembianze di Artemide, potè avvicinarsi, sedurla e quindi unirsi a lei.

Secondo una delle tante versioni del mito si narra che la dea infuriata scacciò la malcapitata trasformandola in un’orsa.

Dall’unione di Zeus e Callisto nacque Arcade, il quale tempo dopo durante una battuta di caccia, non potendo riconoscere la madre, stava per uccidere l’orsa. Ma venne fermato da Zeus che lo tramutò in orso, e pose quindi entrambi nel cielo sotto forma di costellazioni: l’Orsa maggiore e l’Orsa Minore.

I mercanti fenici si espansero in tutto il Mar Mediterraneo creando una rete commerciale e costruendo colonie in Sicilia, in Sardegna, nella penisola iberica e in Nord Africa.

Tra le colonie fenicie la più importante fu senza dubbio Cartagine (in fenicio Qart Ḥadasht), fondata nell’814 a.C. da un gruppo di coloni fenici provenienti dall’antica città di Tiro.

Ben presto Cartagine divenne la più importante città e scalo commerciale fenicio per la sua posizione favorevole sulle sponde dell’odierno Golfo di Tunisi, per le sue colonie e per i numerosi traffici commerciali.

La città di Tiro nel VII secolo a.C. subì un declino economico, venne più volte assediata dai re assiri e quindi conquistata dal re babilonese Nabucodonosor II nel 573. Passò quindi sotto il dominio persiano fino al 332, quando fu presa da Alessandro Magno che la distrusse parzialmente. Ripresasi sotto il dominio dei Seleucidi, nel 64 entrò con la Siria a far parte della provincia romana. Elevata a colonia romana dall’imperatore Settimio Severo, divenne centro di studi filosofici per tutta l’età imperiale.

I resti dell’antica città sono dal 1984 nella lista dei Patrimoni dell’umanità dell’UNESCO.

Il Libano nel 638 fu conquistato dagli Arabi e seguì le sorti della Siria. Visse pure un periodo di dominazione cristiana all’epoca delle Crociate. Nel 1291 vi fu un ritorno degli arabi con i Mamelucchi, fino alla conquista ottomana sotto cui divenne parte della Grande Siria (da non confondere con la moderna Siria).

Dopo la fine della Prima guerra mondiale (1918) il Libano fu affidato in mandato alla Francia, che ben presto lo riconobbe come Stato del Grande Libano separato dalla Siria, e dopo la fine della Seconda guerra mondiale, abolito il mandato francese, il Libano divenne indipendente.

Fu stabilito un Patto Nazionale nel 1943, un patto d’onore non scritto che suddivideva le cariche fra i principali gruppi religiosi. Tale patto è ancora considerato valido.

In quanto paese membro della Lega araba, il Libano condivise tutto il percorso della guerra arabo-israeliana, fornendo sostegno logistico e accogliendo i profughi palestinesi. Tutto ciò, unito ai contrasti interni già presenti nella società libanese, ebbe un forte impatto sugli equilibri politico-religiosi.

La situazione si aggravò dopo la crisi giordana del 1970-71 (Settembre nero), che trasformò il Libano nella principale base operativa della guerriglia palestinese, esponendo il paese alle rappresaglie israeliane. I militanti dell’OLP si scontrarono ripetutamente con le forze libanesi, e il conflitto estendendosi a tutta la società degenerò in una serie di guerre civili. Per una serie di fattori, quali: il coinvolgimento di altri stati, i primi orribili massacri su larga scala, le ripetute invasioni israeliane e la guerriglia palestinese, la violenza raggiunse un tal culmine a cui nemmeno l’intervento di una forza multinazionale e l’espulsione dell’OLP dalla nazione, pose fine.

Il Libano all’inizio del nuovo millennio, nonostante innumerevoli interventi dell’ONU per cessare le ostilità, è ancora in fase distruttiva con Israele e vede continue crisi politiche. Attualmente regna un clima di fiducia e di collaborazione e sembra sia stata recuperata la tradizionale capacità, mantenuta anche durante le ultime vicende travagliate, tipicamente libanese, di tolleranza nei confronti delle numerose confessioni religiose presenti in Libano.

Gran parte della popolazione musulmana è costituita da sciiti e sunniti, due orientamenti che progressivamente si differenziano per motivi al contempo politici e spirituali.

- I Sunniti sono la componente maggioritaria dell’Islam. Il nome deriva da sunnah che significa “tradizione”, essi pertanto si identificano con la tradizione e riconoscono come autorità religiosa la comunità dei fedeli, come una forma di autodeterminazione, ma nel rispetto dell’affermazione di Maometto: “La comunità dei credenti non si accorderà mai su un errore”.

- Gli Sciiti sono il principale ramo minoritario dell’Islam. Il nome deriva da shi‛a che significa “fazione” sottinteso “di ‛Ali e dei suoi discendenti”. Come i sunniti fanno riferimento, al Corano e alle parole, alla vita e agli atti (hadit) di Maometto, testimoniati appunto dalla tradizione.

Ciò che li contrappone maggiormente è nel riconoscere chi può accedere alla guida della Comunità islamica (Umma): per gli sciiti dovevano essere i discendenti del profeta Maometto; per i sunniti potevano essere persone credenti, le più indicate.

Dopo la morte del profeta Maometto (632) gli sciiti riconobbero in Alì, suo cugino e genero, il successore designato. L’Imam (guida religiosa) e il Califfo (autorità politica) erano riuniti in un’unica persona; e così in successione per i diretti consanguinei di ʿAlī.

Ma dovettero riconoscere come primo Califfo Abū Bakr, eletto dal resto della comunità (Umma) e solo dopo la morte violenta del terzo Califfo, ʿAlī ebbe accesso alla successione e divenne primo Imam per gli sciiti e quarto Califfo per i sunniti. Ma la sua morte prematura segnò un destino tragico che venne condiviso anche dai successivi discendenti del Profeta Maometto.

Si avrà così la definitiva rottura tra gli sciiti e il resto della comunità, e accrebbe la determinazione a lottare per l’ideale di un potere giusto e rispettoso dei principi fondamentali dell’Islam originario. Il martirio divenne il simbolo della lotta contro l’ingiustizia, un vero e proprio culto.

Per gli sciiti, gli Imam sono le guide, i custodi del Libro. La loro legittimità non deriverebbe dalla discendenza carnale dal Profeta, ma dalla loro eredità spirituale; essi ebbero una conoscenza del significato del Corano e ne svelarono il senso esoterico (bātin) ai fedeli.

La fede nell’Imam, privo del potere temporale, assunse molto presto una componente sacra e fu associata alla fede nell’ ”atteso” alla fine dei tempi, quando tornerà a manifestarsi e a ristabilire la giustizia in Terra.