Matteotti è diventato il simbolo dell’antifascismo e dell’eroismo antifascista. In qualunque riunione si faccia il suo nome, il pubblico balza in piedi o applaude.

Comitati Matteotti, Fondi Matteotti, Circoli Matteotti, Case Matteotti. Matteotti, come l’ombra di Banco, accompagna Mussolini. E Mussolini lo sa.

Eppure, nessun uomo fu meno simbolo, meno “eroe”, nel senso usuale dell’espressione, di Matteotti.

Gli mancavano per questo le doti di popolarità, di oratoria, di facilità che creano nel popolo il feticcio; e la sua vita breve non registra neppure uno di quei gesti drammatici che colpiscono la fantasia e promuovono ad “eroe” il semplice mortale.

Tratto da: Almanacco Socialista, 1934

Giacomo Matteotti nasce a Fratta Polesine, in provincia di Rovigo, il 22 maggio del 1885.

Giacomo Matteotti nasce a Fratta Polesine, in provincia di Rovigo, il 22 maggio del 1885.

I Matteotti sono una famiglia benestante. Dopo il liceo, Giacomo si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna, dove si laurea con una tesi in diritto penale.

Le prime testimonianze della sua militanza politica risalgono al 1904, quando inizia a collaborare al periodico socialista di Rovigo ‘La Lotta‘. Non sappiamo su quali letture maturi la sua fede politica, né come viva i contrasti interni al partito socialista dei primi anni del secolo. I biografi di Matteotti ci raccontano che dalla fine del 1910 il giovane socialista è fra i protagonisti della vita politica e amministrativa di Rovigo, che nel 1912 è un fiero avversario della guerra di Libia, e che allo scoppio della Prima guerra mondiale si schiera risolutamente per la neutralità.

Ma all’interno del tumultuoso partito socialista qual è la posizione di Matteotti? Al congresso di Bologna del 1919 si schiera contro i massimalisti e contro i riformisti; sostiene una concezione della lotta politica volontaristica e dinamica che ha assonanze con il pensiero di Sorel e che nulla deve al riformismo europeo. Alcuni lo definiscono un riformista rivoluzionario.

Quando viene eletto deputato, — nelle elezioni del 1919 — ha notevoli competenze, acquisite attraverso l’esperienza di amministratore locale. Ma è con l’opposizione al regime fascista che Matteotti diviene un leader politico di livello nazionale. Come la maggior parte dei suoi compagni di partito, egli vede nel fascismo la reazione della borghesia alle lotte del movimento operaio. Vuole combattere il regime coniugando socialismo e democrazia e rivendicando l’importanza della questione morale.

Nell’ottobre del 1921, al congresso socialista di Roma, la spaccatura fra riformisti e massimalisti diventa insanabile. Matteotti si schiera con i riformisti di Turati ed esce dal partito dando vita ad una nuova formazione politica: il partito socialista unitario. Non è mai stato un gradualista e non è vicino a Turati. La scelta deriva dal rifiuto per il modello sovietico verso cui tendono importanti correnti del partito socialista, desiderose di ricongiungersi con i comunisti. La battaglia per la questione morale è, invece, alle origini della sua morte.

Il 30 maggio del 1924 denuncia alla Camera dei deputati le violenze e i brogli elettorali che hanno portato il partito di Mussolini al 66,3% dei consensi. Nei mesi precedenti ha anche scoperto il giro d’affari che lega il fascismo alla compagnia petrolifera Sinclair Oil, ed è pronto a rivelarlo. Si iscrive a parlare alla Camera per la seduta dell’11 giugno, ma il giorno prima è rapito e trucidato dai fascisti.

Tratto da: La Storia siamo noi – RAI

«Io non sono a Roma di passaggio. Sono qui per starci e governare. Gli italiani devono obbedire e obbediranno, dovessi lottare contro amici, nemici, perfino contro me stesso».

Benito Mussolini

Il suo primo discorso alla Camera dei Deputati in qualità di capo del governo, il 16 novembre 1922, fu dello stesso tenore. Ai loro posti, i socialisti provavano un inquieto disagio; prima ancora che Mussolini, il braccio levato nel saluto romano, entrasse nell’emiciclo, essi avvertivano la tensione incombente. Le tribune del pubblico erano traboccanti di camicie nere che ostentatamente si pulivano le unghie con il pugnale. E le prime parole del Duce all’assemblea silenziosa cui si rivolgeva, i pugni sui fianchi, il viso pallido per l’emozione, furono gonfie di esplicita minaccia.

«Potevo fare di quest’aula sorda e grigia un bivacco di manipoli. Potevo sprangare il Parlamento»

Un silenzio di gelo scese sulla Camera, quando Mussolini fece una pausa drammatica prima di aggiungere:

«Potevo, ma non l’ho voluto»

Attese il mormorio di sollievo che accolse le sua parole: aveva fatto da solo a solo ben tre ore di prova generale per questo suo discorso. Poi, di colpo, strappò loro il tappeto di sotto i piedi:

«Almeno per questo momento»

Ora, scandendo nette le parole, giunse al punto.

«La Camera deve sentire la sua posizione particolare che rende possibile lo scioglimento fra due giorni o fra due anni… Chiedo i pieni poteri»

Tutto fu lampante. Pochi giorni dopo gli furono conferiti i pieni poteri con duecentosettantacinque voti contro novanta.

Il Duce e l’Italia dovevano far sentire il peso della loro presenza. Dei giornalisti presenti per la Conferenza di Losanna (1922), per le decisioni sul futuro post-bellico della Turchia, nessuno dimenticò mai il momento in cui il treno speciale dei due anziani statisti si fermò alla stazione di Losanna. Il primo ministro francese Raymond Poincarè e il ministro degli Esteri inglese lord Curzon dalla vettura salone guardarono intorno dapprima perplessi, poi seccati, senza vedere neppure l’ombra di Mussolini. Fu allora che monsieur René Massigli, segretario generale della Conferenza, diede loro la notizia della defezione del Duce. Tutti i presenti udirono la voce roca di Poincaré:

«Mais où est-ce qui’il est, ce salaud?» (Ma dove è quel villanzone?)

Matteotti possedeva in grado eminente, una qualità rara tra gli italiani e rarissima tra i parlamentari: il carattere. Era tutto d’un pezzo. Alle sue idee ci credeva con ostinazione, e con ostinazione le applicava. Quando lo conobbi a Torino, insieme a Gobetti, ricordo che entrambi rimanemmo colpiti dalla sua serietà e dal suo stile antiretorico e ci comunicammo la nostra impressione. Era magro, smilzo nella persona, non assumeva pose gladiatorie, rideva volentieri, ma da tutto il suo atteggiamento e soprattutto da certe sue dichiarazioni brevi si sprigionava una grande energia.

L’antifascismo era in Matteotti un fatto istintivo, intimo, d’ordine morale prima che politico. Tra lui e i fascisti correva una differenza di razza e di clima. Due mondi, due concezioni opposte della vita. In questo senso egli poteva dirsi veramente l’anti-Mussolini.

Le astuzie tattiche e oratorie di Mussolini restavano senza presa su Matteotti. Quando Mussolini parlava alla Camera, entrando in quello stato di eccitazione morbosa che pare contraddistingua la sua oratoria e possa esercitare un fascino magnetico, Matteotti, pessimo medium, restava impenetrabile e ai passaggi goffi rideva col suo riso un po’ stridulo e nervoso.

Quando invece era Matteotti a parlare, Mussolini gettava fiamme dagli occhi.

Eppure Matteotti non era eloquente; o per lo meno la sua eloquenza era tutto l’opposto dell’oratoria tradizionale socialista. Ragionava a base di fatti, freddo, preciso, tagliente. Metodo salveminiano. Quando affermava, provava.

Niente esasperò più i fascisti del metodo di analisi di Matteotti che sgonfiava un dopo l’altro tutti i loro palloni retorici.

“Abbiamo lasciato 3.000 morti per le strade d’Italia”, tuonava Mussolini.

“Pardon, 144, secondo il vostro giornale”, replicava Matteotti.

“Il fascismo ha messo fine agli scioperi. Le ferrovie camminano. L’autorità dello Stato è stata restaurata”.

Matteotti, tra la stupefazione dei fascisti, interrompeva per rinfacciare al Duce gli articoli del ’19-20 inneggianti agli scioperi, alla invasione delle fabbriche, delle terre, dei negozi.

Tratto da: Almanacco Socialista, 1934

Nel 1924 Mussolini si orientò, con sorpresa e biasimo degli estremisti, verso un’alleanza che era considerata come un tradimento di tutto ciò che per i fascisti la marcia su Roma aveva significato. A Carlo Silvestri, giornalista e socialista, disse lasciandolo di stucco:

«Non c’è altra via che quella della collaborazione con i socialisti e i popolari per salvare l’Italia»

In un lampo nel bar della Camera si diffuse la voce: tempesta in aria. I deputati si alzarono in fretta dai divani di marocchino rosso, trangugiando alla svelta il Frascati rimasto nel bicchiere. Era la prima riunione della Camera, appena eletta, e una frase bastò a scuotere e galvanizzare gli uomini di ogni partito: «Sbrigati, qui si vedranno fuochi d’artificio: parla Matteotti».

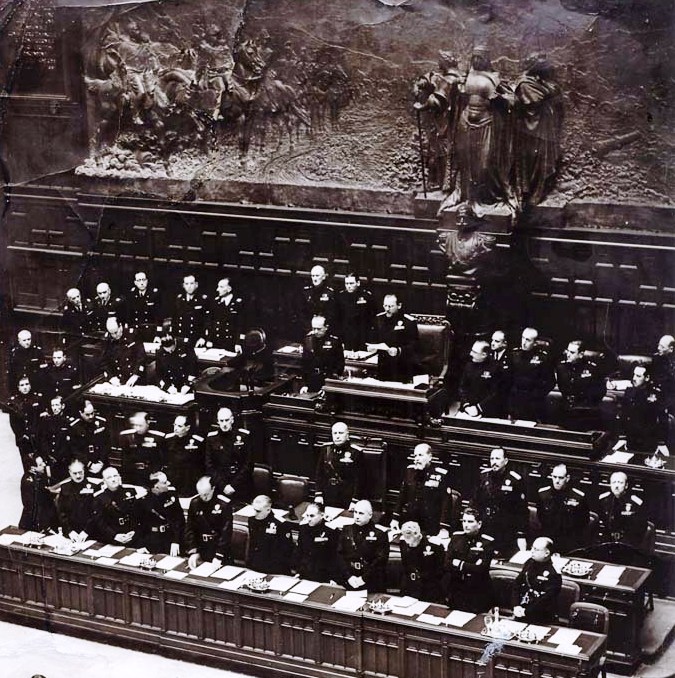

Mentre i ritardatari scivolavano entro la porta a due battenti di lato al rostro del Presidente, il sole scendeva dal lucernario a illuminare una scena da far sbigottire. Nei seggi di cuoio cremisi disposti a gradinata in emiciclo entro la secentesca sala berniniana, cinquecento deputati rumoreggiavano in una dissonanza di fischi, grida di incoraggiamento, urla di disapprovazione. Alla sinistra, su una piccola cattedra poco sotto il rostro presidenziale, l’oggetto del loro furore — il deputato rodigino Giacomo Matteotti — aspettava, teso, una pausa in quel baccano. A destra sulla parete, l’orologio calendario segnava un triste momento nella storia parlamentare: il 30 maggio 1924, ore sedici.

Finalmente l’alta voce metallica di Matteotti potè farsi udire

«…contro la loro convalida noi presentiamo questa pura e semplice eccezione; cioè, che la lista di maggioranza governativa, la quale nominalmente ha ottenuto una votazione di quattromilioni e tanti voti… cotesta lista non li ha ottenuti, di fatto e liberamente»

Immediatamente un clamoroso tumulto, come una tempesta in alta montagna, riempì la Camera. Di continuo, ritmicamente, i deputati fascisti picchiavano la ribaltina dei loro banchi: segno convenzionale di dissenso. Durante quel pandemonio, qualcuno lanciò un’occhiata al primo ministro Benito Mussolini: come al solito nei momenti critici, egli non lasciava trasparire nulla. Immoto, impassibile, appoggiava il volto — una maschera di cera — sul palmo delle mani.

Per cinque anni Giacomo Matteotti, ora trentanovenne, era stato il tafano implacabile del Partito fascista. Figlio di ricchi proprietari terrieri, eppure convinto socialista fin dall’adolescenza, aveva subito insegnato ai fascisti a temere l’acume del suo cervello, votato all’analisi di fatti concreti; di quando in quando essi avevano tentato di ridurre al silenzio la sua dialettica demolitrice. A Palermo, i proprietari dei ristoranti, temendo rappresaglie fasciste, si erano rifiutati di servirlo, ma senza curarsene Matteotti aveva scrollato le spalle e saltato i pasti. A Ferrara, disdegnando la scorta dei carabinieri, era stato coperto di fuliggine e di sputi. Persino quando lo avevano rapito dalla natia Rovigo, e torturato con una candela infilata nel retto e accesa fino a consunzione, Matteotti si era dimostrato indomito.

Passati alcuni giorni, l’uomo che i colleghi avevano soprannominato «Tempesta», era di nuovo a Montecitorio, e saliva gli scalini a due a due, diretto alla Biblioteca dei deputati, la matita d’argento appesa con una catenella all’occhiello, pronta ad annotare altri elementi di accusa contro il fascismo.

Ora — quel pomeriggio i suoi colleghi socialisti lo constatavano con ammirazione — la sua matita dimostrava di aver fatto… gli straordinari, sui risultati delle recenti elezioni.

Il 6 aprile, otto settimane prima, nel corso delle prime elezioni nazionali dal tempo della marcia su Roma, i fascisti avevano largamente beneficiato della nuova legge elettorale Acerbo, espressamente studiata per assicurare loro una larga maggioranza effettuale. Ma ora, con la sua abilità e con l’inoppugnabilità dei dati di cui disponeva, Matteotti stava infirmando l’autenticità di quel verdetto.

Il socialismo di Matteotti fu una cosa estremamente seria. Non l’avventura del giovane borghese eretico che è rivoluzionario a venti anni, radicale a trenta (matrimonio più carriera), forcaiolo a quaranta. No. Fu una consapevole e maschia elezione del destino.

Nato ricco, dovette superare le difficoltà che ai socialisti ricchi giustamente si oppongono. Non lo superò con le sparate demagogiche, con le rinunce mistiche, o profondendo denari in banchetti elettorali o in paternalismi cooperativi e sindacali. Ma partecipando in persona prima al moto di emancipazione proletaria, costituendo libere istituzioni operaie, organizzando i contadini delle sue terre ai quali dirigeva manifesti di una sobrietà che era poco in uso attorno al ’19.

Solo a un temperamento del suo stampo poteva venire in mente, nel corso delle elezioni del 1924, di scendere in Piazza Colonna con un pentolino di colla ad appiccicare sotto il naso dei fascisti i manifesti elettorali del partito che erano stati tutti stracciati. Matteotti, l’economista, il giurista, il ricco Matteotti appiccicava manifesti, scorazzava l’Italia per mettere in piedi le traballanti organizzazioni. Saltava dai treni, si travestiva per sottrarsi agli inseguimenti fascisti, prendeva con disinvoltura le bastonate e, nel pieno della lotta, faceva una puntata a Asolo per i funerali della Duse, rientrando poi in camion coi fascisti, perché cosi spiegò, gli pareva giusto che il proletariato italiano fosse rappresentato ai funerali della Duse.

Quanto al camion fascista era stato necessario servirsene per essere presente a una adunanza del partito.

Se i fascisti lo avessero riconosciuto sarebbe stata la fine. Ma Matteotti scherzava ormai con la morte, con grande orrore dei compagni posapiano.

Tratto da: Almanacco Socialista, 1934

La superstizione incombeva sulle giornate di Mussolini; aveva un vero, pagano terrore delle gobbe, degli storpi, degli ombrelli aperti in casa e degli uomini con la barba. La sua nuova Alfa Romeo rossa, a due posti, esibiva un enorme trifoglio verde su ciascun lato del cofano. Cirillo Tambara si era affrettato a ordinare a Padova sei statuette tascabili di Sant’Antonio, protettore degli ammalati, una per ciascuno dei vestiti nuovi del Duce. Era il suo infallibile talismano contro ogni malattia e non faceva un passo senza portarselo dietro.

Erano colpi di ariete: a sessanta dei cento candidati socialisti unitari era stato impedito da sicari fascisti di fare propaganda nelle proprie zone. Un candidato era stato ucciso nel salotto di casa sua, unicamente per aver osato presentare la propria candidatura. Le prime quindici persone recatesi alle urne, che avevano rifiutato di votare la lista fascista, erano state percosse e abbandonate prive di sensi. La distruzione di sedi socialiste aveva comportato un danno di milioni. La voce di Matteotti riprese:

«Nessun elettore si è trovato libero di fronte a questo quesito… Esiste una milizia armata… la quale ha questo fondamentale e dichiarato scopo, di sostenere un determinato capo del governo bene indicato e nominato nel capo del fascismo…»

Scoppiò un putiferio. Dai banchi i deputati fascisti balzarono agitando carte, cartelle e — soprattutto — pugni, verso il giovane deputato dagli occhi grigi.

«Voi svalorizzate il Parlamento!», urlò un fascista.

«E allora sciogliete il Parlamento», lo rintuzzò Matteotti.

Per la prima volta si udì la voce stizzosa di Roberto Farinacci, “lo Schiaffeggiatore”, dire con insolenza: «Va a finire che faremo sul serio quello che non abbiamo fatto!».

Matteotti rispose gelidamente: «Fareste il vostro mestiere!».

Come un toro infuriato dalle banderillas, Farinacci mugghiò: «Vi faremo cambiare sistema!».

Matteotti, pallido ma composto, le braccia incrociate, gli appunti sott’occhio, attendeva che il tumulto si placasse.

«Siamo al potere e intendiamo rimanerci!», dileggiò un fascista.

Pazientemente Matteotti, rivolto alla Camera, spiegò:

«Io espongo fatti che non dovrebbero provocare rumori. I fatti o sono veri o li dimostrate falsi»

Mussolini era sempre muto e immobile. Il suo proposito di una fusione con i socialisti, tanto vagheggiato anche a costo di sfasciare Milizia e Gran Consiglio, stava sgretolandosi miseramente. Gli estremisti del suo partito avevano già ripudiato nel 1921 il suo patto di pacificazione con i socialisti, ma Mussolini non aveva mai perduto di vista quell’obiettivo finale, benchè nell’ottobre del 1922 due esponenti dell’opposizione, Luigi Einaudi e Luigi Albertini, che egli aveva scelto per alte cariche, avessero rifiutato senza esitazione l’offerta. Per governare veramente Mussolini lo sapeva, la cooperazione dei socialisti era indispensabile, ma dopo un discorso come quello di Matteotti, come sarebbe stato possibile indurre gli estremisti del suo partito ad accoglierli nel governo? E d’altra parte, i socialisti, dopo quelle prove del regno del terrore fascista, scodellate di fresco, non si sarebbero certo dimostrati più concilianti.

Il Presidente agitava nervosamente il campanello; qua e là nell’aula, fascisti e socialisti lottavano per terra a furia di pugni, dita negli occhi per accecare l’avversario, strette al collo per strangolarlo.

«Onorevoli colleghi, io deploro quello che accade…» rimproverò De Nicola e, come se intuisse la sanguinosa conclusione di quella seduta, pregò Matteotti:

«Concluda, onorevole Matteotti. Non provochi incidenti».

Matteotti, granitico, ben deciso a farsi ascoltare, ribattè subito:

«Ma che maniera è questa! Lei deve tutelare il mio diritto di parlare».

Quando De Nicola ripetè la preghiera di farlo, ma con prudenza, Matteotti gli rispose per le rime:

«Io chiedo di parlare non prudentemente nè imprudentemente, ma parlamentarmente!».

E parlò infatti, sebbene il chiasso fosse tale che gli stenografi al tavolo nel centro, pur con tutto il loro impegno, stentavano a distinguere le sue parole nella babele che minacciava di soverchiarle. Il discorso che Matteotti, nella sua rigorosa disciplina, aveva calcolato durasse venticinque minuti, richiese invece un’ora e mezzo. Ma per ogni capo di imputazione a cui accennava, dava tutti gli estremi e le prove, e le sue accuse avevano l’accento fermo e implacabile della verità: sedi di giornali socialisti erano state distrutte, manifesti elettorali erano stati bruciati. Ma vi erano stati abusi ancora più gravi: giovincelli di vent’anni avevano votato con il nome di sessantenni; certificati elettorali sequestrati a pavidi e incerti erano stati usati dai fascisti fino a venti volte, con nomi diversi. Poteva provarlo, affermò Matteotti: in molti casi la scrittura era identica.

Da un capo all’altro della sala le grida si incrociavano, in un parossismo crescente, in un rombo minaccioso di fiume in piena.

«Basta, la finisca!… — ringhiò Edoardo Torre, commissario per le Ferrovie — dobbiamo tollerare che ci insulti?»

Un ribaldo fascista, levandosi in piedi, urlò:

«Io ho appartenuto alle squadre d’azione e calmerò i suoi bollenti spiriti!».

Come a un segnale stabilito, fascisti nerboruti come macellai balzarono dai banchi verso la cattedra dell’oratore. Imperturbabile, Matteotti concluse:

«…per queste ragioni noi domandiamo l’annullamento in blocco delle elezioni di maggioranza»

Tornato al suo seggio nel settore socialista, si volse al collega deputato Emilio Lussu: «Ho detto quello che dovevo dire…, ora non mi importa più niente». E come se soltanto in quel momento misurasse la propria temerità, sorrise rivolgendosi al deputato Antonio Priolo: «Io, il mio discorso l’ho fatto. Ora, a voi preparare il discorso funebre per me».

Parve un commento adatto alla circostanza. Coloro che erano presenti quel giorno non dimenticarono mai come Mussolini, il volto congestionato, attraversò di furia la Camera e infilò il «corridoio dei passi perduti», per avviarsi a palazzo Chigi. Gli era impossibile vedere alcuna soluzione; sarebbe stato legato fino alla fine a uomini come Farinacci e Tamburini, i ribaldi che lo avevano portato al potere e facevano di lui — come accadde a Frankenstein — la vittima della sua stessa creatura.

A palazzo Chigi, mentre andava rapido verso il suo ufficio, si imbattè in Giovanni Marinelli, segretario amministrativo del Partito, un tipo che, con i suoi quarantacinque anni di acredine accumulata, guardava il mondo con occhi strabici dietro gli occhiali a molla, cerchiati d’oro.

Mussolini, allo stesso modo con cui Enrico II d’Inghilterra aveva gettato il suo fiele sull’arcivescovo Thomas Becket, lo investì con ira:

«Se voi non foste dei vigliacchi nessuno avrebbe mai osato pronunziare un discorso simile!»

In sfuriate del genere sbottava almeno una dozzina di volte al giorno, e se ne dimenticava subito. Ma ormai il Duce aveva gridato “al lupo” troppo spesso.

Benito Mussolini era sfrenato anche nei suoi rapporti con le donne… Quasi tutti i romani sapevano delle sue furtive puntate su per le scale di servizio al Grand Hotel, dove Margherita Sarfatti alloggiava periodicamente. E Margherita era solo una delle tante. A Palazzo Venezia l’ardente Mussolini stendeva le signore alla buona ed in gran fretta sul tappeto o sulle panche vicino alla finestra. Ebbe, per tutta la sua vita come un cervo in calore, il bisogno di affermare di continuo la sua virilità e raramente si curava di togliersi i pantaloni e gli stivali.«Un uomo dovrebbe avere un motorino a carica sulla schiena — confidò una volta a Boratto. — È il solo modo per soddisfarle tutte».

Era fatale quindi che morisse l’antifascista-tipo Matteotti, eroe tutto prosa. Come dovevano morire nello stesso torno di tempo Amendola e Gobetti. Come dovranno morire, se non li salveremo, Rossi, Gramsci, Bauer e molti altri Matteotti che si sono formati in questi anni. Tutti caratteri, psicologie, che sono l’opposto del carattere e della sensibilità mussoliniana.Mussolini sente, sa quali sono i suoi autentici avversari. Ha il fiuto dell’oppositore. Imbattibile con uomini del suo stampo. singolarmente impotente con uomini che sfuggono al suo orizzonte mentale. Perciò li sopprime.Uccidendo Matteotti ha indicato all’antifascismo quali debbono essere le sue preoccupazioni costanti e supreme: il carattere; l’antirettorica; l’azione.

Tratto da: Almanacco Socialista 1934

Testi di riferimento: “Duce! Duce! – Ascesa e caduta di Benito Mussolini” di Richard Collier, U. Mursia & C., 1971

Almanacco Socialista 1934

Le immagini sono prese dal web