L’Impero ebbe origine tra il XIII e il XIV secolo nell’Asia Minore (Anatolia). Per oltre un millennio fu un territorio dell’Impero romano e poi dell’Impero Romano d’Oriente (o bizantino) il cui crollo definitivo venne segnato dalla conquistata di Costantinopoli (1453), la città d’oro costruita sull’antica Bisanzio, che divenne la capitale dell’Impero Ottomano.

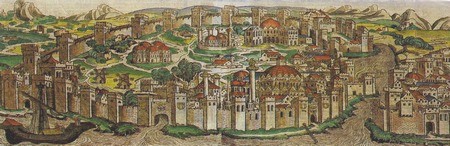

BISANZIO

Bisanzio venne fondata da coloni di Megara nel 659 a.C. e chiamata così in onore del loro re Byzas.

La tradizione leggendaria vuole che il sito fosse scelto consultando l’Oracolo di Delfi, che consigliò di creare la nuova città facendo “l’opposto del cieco”: il significato venne trovato ponendo la fondazione sulla riva opposta di Calcedonia, città greca sul Bosforo, che “ciecamente” non aveva colto l’opportunità di essere costruita sull’alto sperone su cui Byzas fondò la propria colonia. L’allusione alla cecità deriva, a quanto pare, dal fatto che i greci fondatori di Calcedonia, diciassette anni prima, non avendo notato il promontorio del Corno d’Oro, non sfruttarono appieno il punto di ancoraggio riparato e non si resero conto di quanto il sito fosse facilmente difendibile.

Rimasta sostanzialmente ai margini delle vicende politiche che sconvolsero l’area nel periodo del conflitto greco-persiano, abile tuttavia nello schierarsi di volta in volta al fianco di ciascuno dei contendenti, Bisanzio accrebbe la sua prosperità e il suo potere grazie ai commerci, in quanto avvantaggiata dalla sua posizione strategica.

Con Alessandro Magno entrò nella confederazione greca conservando uno status di città-stato. Divenne quindi parte della Repubblica romana, una giovane potenza che da poco si stava affacciando nella zona mediorientale, e poi la capitale dell’Impero bizantino, assumendo il nome di Costantinopoli. Perse così definitivamente la denominazione “Bisanzio”, mentre sopravvisse l’aggettivo bizantino.

«Giungemmo a una città di bellezza inenarrabile. Le mura erano costruite di dodici filari e ciascuno era di una diversa pietra preziosa; le porte erano d’oro e d’argento. Entro le mura trovammo dorato il terreno, dorate le case, dorate le ville. La città era piena d’una luce ignota e d’un soave profumo, ma nell’attraversarla non incontrammo una sola persona o animale o volatile.»

Dal manoscritto di Cosma I, vescovo di Costantinopoli nel X secolo

Nel XIX secolo Costantinopoli divenne il luogo prescelto da tanti profughi politici d’Europa, come i patrioti mazziniani che aspiravano a un’Italia libera e unita e i seguaci di Henri de Saint-Simon che sognavano un ordine sociale più giusto per tutti.

Con il declino dell’Impero bizantino, l’Anatolia si trovò frazionata in molte tribù in lotta fra loro. La tribù di Osman, popolo turco di nomadi originario delle steppe dell’Asia centrale migrato a occidente per le pressioni mongole, seppe distinguersi e consolidare un piccolo regno dando origine alla dinastia Ottomana, di cui Osman è considerato capostipite e primo sultano.

Nei secoli successivi gli Ottomani espansero i loro territori attraverso una serie incessante di guerre, ma anche con matrimoni e alleanze con vicini cristiani o musulmani, fino a diventare un Impero tra i più estesi e duraturi della storia.

Quello Ottomano fu un Impero multietnico, multilingue poiché era abitato da turchi, arabi, greci, armeni, ebrei, slavi… e multireligioso, ufficialmente era musulmano sunnita ma le consistenti minoranze di cristiani ed ebrei poterono professare la loro fede, organizzate in comunità (millet) con un leader religioso nominato dal sultano e dunque anche funzionario dell’impero.

Nel XVII secolo l’impero occupava l’area di raccordo tra Europa, Africa e Asia, era al centro dei rapporti tra Occidente e Oriente e controllava le vie commerciali e le risorse. Ma il contesto mondiale stava cambiando e il fulcro del progresso, dal Mediterraneo si stava spostando verso l’Europa del Nord e l’Atlantico, segnando per l’Impero Ottomano l’inizio del suo declino militare, politico ed economico.

Nonostante lo sforzo di ammodernamento attraverso importanti riforme, la riorganizzazione dell’impero, e il tentativo di creare una nazionalità ottomana in cui tutte le etnie potessero riconoscersi, giocarono un ruolo fondamentale gli interessi contrari delle grandi potenze europee (dal Trattato di Berlino del 1878 che tolse i Balcani agli ottomani, alla Conferenza di Berlino del 1884 in cui si ebbe la spartizione dell’Africa), che ridisegnano sulla carta geografica i confini che decisero i destini di popoli e nazioni. S’innescarono così conflitti interni, le diverse etnie combatterono contro il governo centrale e le une contro le altre, anche ferocemente, spalleggiate e strumentalizzate rispettivamente dall’una e dall’altra potenza europea. L’élite turca scoprì il nazionalismo e nacque il Movimento dei Giovani Turchi che volle trasformare l’impero in uno Stato turco.

L’Impero ottomano con la sconfitta nella Prima guerra mondiale venne ridotto a un territorio popolato prevalentemente da turchi, più piccolo di quello dell’attuale Turchia. Nei territori ex ottomani si delinearono Stati più o meno indipendenti, sotto il controllo delle potenze coloniali francese e inglese.

Nel 1922 in seguito alle aggressioni sia interne che esterne, l’Impero Ottomano cessò di esistere e venne proclamata la Repubblica di Turchia (1923) con capitale Ankara, mentre Costantinopoli dal 1930 assunse ufficialmente il nome di Istanbul. Ebbe così inizio la storia di quella Turchia che conosciamo oggi.

Istanbul risulta l’unica metropoli al mondo appartenente a due continenti, divisa dal Bosforo (stretto) si estende sia in Europa (Tracia) sia in Asia (Anatolia). Istanbul è considerata una città globale.