LA GRANDE DEPRESSIONE (1929)

Il 29 ottobre 1929, è per la storia degli Stati Uniti il martedì nero che portò il panico per il crollo della borsa valori di New York, già presagito da alcuni segnali. Esso è associato alla Grande depressione, una delle più gravi crisi economiche che investì la storia del mondo industrializzato. Tutto ciò ebbe un riflesso immediato sulle altre borse degli Stati Uniti e segnò anche l’inizio di importanti riforme finanziarie e sulle regole del commercio.

Il grande boom economico che seguì la fine della Grande Guerra favorì negli Stati Uniti gli investimenti, che permisero a loro volta di aumentare la produttività. Non furono posti limiti alle attività speculative, ma all’aumento del valore delle azioni industriali però non corrispose un effettivo aumento della produzione e della vendita di beni, tanto che dopo essere cresciuto artificiosamente per via della speculazione economica diffusasi a tutti i livelli in quegli anni, ed essendo del tutto sganciato dall’economia reale, questo scese rapidamente e costrinse i possessori a una massiccia vendita, che provocò il noto crollo della borsa.

Il grande boom economico che seguì la fine della Grande Guerra favorì negli Stati Uniti gli investimenti, che permisero a loro volta di aumentare la produttività. Non furono posti limiti alle attività speculative, ma all’aumento del valore delle azioni industriali però non corrispose un effettivo aumento della produzione e della vendita di beni, tanto che dopo essere cresciuto artificiosamente per via della speculazione economica diffusasi a tutti i livelli in quegli anni, ed essendo del tutto sganciato dall’economia reale, questo scese rapidamente e costrinse i possessori a una massiccia vendita, che provocò il noto crollo della borsa.

Ciò che è accaduto è stato fonte di intensi dibattici accademici, storici, economici e politici sino ai giorni nostri, contrassegnati da un’altra grande recessione, la seconda in ordine di gravità, che ha avuto inizio nel 2008, in seguito ad una crisi del mercato immobiliare manifestatasi negli Stati Uniti nel 2007, con lo scoppio di una bolla immobiliare, a cui fece seguito una crisi finanziaria mondiale.

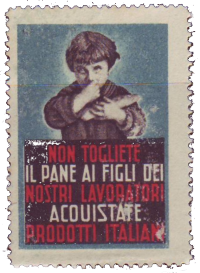

L’ITALIA FASCISTA E L’ AUTARCHIA

La grave crisi del 1929 si fece sentire anche in Europa e per scongiurare il rischio di una forte recessione il governo fascista adottò un piano d’intervento che avrebbe portato nel 1936 all’autarchia, ossia all’autosufficienza economica. Politiche analoghe furono adottate anche da altri stati europei, ma per l’Italia fu un compito molto arduo produrre sul territorio nazionale i beni di consumo e i servizi, limitando o annullando gli scambi con l’estero, essendo priva di combustibili fossili e povera di materie prime.

Già con la battaglia del grano, messa in atto nel 1925, la produzione di frumento era in grado di soddisfare il fabbisogno nazionale e si era potuto eliminare anche il deficit sulla bilancia commerciale del Regno d’Italia. All’agricoltura fu chiesto ancora di produrre alimenti, legna e zucchero per fornire energia, cellulosa e fibre tessili, ciò portò a un notevole progresso grazie anche all’inventiva, alla conoscenza e alla maestria di cui il nostro paese da sempre eccelle.

In campo tessile furono prodotte nuove fibre, anche artificiali come il raion viscosa ottenuta dalla cellulosa, il lanital che Antonio Ferretti, chimico e imprenditore italiano ricavò dalla caseina, la canapa di cui l’Italia era il primo produttore al mondo, che lavorata con particolari tecniche sostituì benissimo il cotone.

IL RAYON

È una tecnofibra artificiale simile alla seta naturale, ottenuta su scala industriale verso la fine del 1800 dal conte de Chardonnet. Alla “seta Chardonnet” ne seguirono altre, realizzate con diversi procedimenti (al cuproammonio, all’acetato, alla viscosa) sfruttando diverse materie prime (peluria dei semi di cotone, cascami di cotone, cellulosa di diversi alberi). Tutte sono chiamate genericamente rayon (o raion), ma ciascuna varietà è contraddistinta da un nome commerciale (Bemberg, Rhodia, Albene, Opalba, ecc.).

È una tecnofibra artificiale simile alla seta naturale, ottenuta su scala industriale verso la fine del 1800 dal conte de Chardonnet. Alla “seta Chardonnet” ne seguirono altre, realizzate con diversi procedimenti (al cuproammonio, all’acetato, alla viscosa) sfruttando diverse materie prime (peluria dei semi di cotone, cascami di cotone, cellulosa di diversi alberi). Tutte sono chiamate genericamente rayon (o raion), ma ciascuna varietà è contraddistinta da un nome commerciale (Bemberg, Rhodia, Albene, Opalba, ecc.).

Nel campo della produzione della seta artificiale l’Italia occupa un posto d’onore, sia per quanto riguarda la quantità che la qualità della fibra: il più diffuso è il rayon viscosa perché meno costoso e più largamente impiegabile, che si ottiene dalla lavorazione della cellulosa del pioppo, dell’abete, della betulla e anche della paglia e della canna. La cellulosa purificata dai residui legnosi, viene sottoposta a un complesso ciclo di operazioni fino a ottenere una sostanza giallo-rossastra e pastosa che viene lasciata maturare per un certo tempo, poi viene filata attraverso filiere speciali immerse in un bagno coagulante. Si ottengono così filamenti sottili, lucenti più della seta naturale, ma meno flessibili e resistenti, che possono essere direttamente tessuti, oppure tagliati in determinate lunghezze per formare il cosiddetto fiocco di rayon. Quest’ultimo prodotto a fibra corta, lavorato insieme a cotone, lana, seta naturale, dà origine a un’infinita varietà di tessuti misti. I tessuti di rayon per abiti, biancheria, maglieria, calze, passamanerie, arredamento, meritano una giusta considerazione per il prezzo accessibile, il bell’aspetto, la discreta resistenza e il vastissimo assortimento.

IL LANITAL

Il lanital (o merinova) simile alla lana, venne realizzato nel 1953 da Antonio Ferretti, che allo scopo utilizzò una sostanza proteica contenuta nel latte: la caseina.

Il filato ottenuto, indicato prima col nome di lanital e più tardi con quello di merinova (nuova merino), ebbe durante la Seconda guerra mondiale una vasta diffusione come surrogato della lana naturale. In larga misura venne poi prodotto sotto forma di fiocco, da miscelare ad altre fibre per ottenere tessuti speciali.

Il lanital, come la lana, è morbido e cattivo conduttore del calore, anche se meno caldo e resistente, ma ha il vantaggio di essere irrestringibile e inattaccabile dalla tarme. Lo si produce, come si è detto, partendo dalla caseina che si ottiene facendo coagulare il latte scremato e scolandone poi via il siero. Rimane una sostanza pastosa che viene sottoposta a bagni chimici solventi, di filatura, di fissaggio e passata attraverso speciali filiere. Si ottiene così una fibra leggera, fioccosa, simile a quella della lana che viene usata per abiti e maglieria, e nella creazione di tessuti misti d’ogni specie.

In Italia e all’estero da sostanze di natura proteica di origine animale o vegetale, sono state ottenute altre fibre artificiali, come: l’aralac (dalla caseina del latte), l’ardil (dalle proteine delle arachidi), il vicara (dal mais), l’azlon (dalla soia), il rilsan (dal ricino).

L’obiettivo di contenere le importazioni fu conseguito, addirittura si arrivò ad aumentare le esportazioni.

Per tentare di frenare la caduta dei prezzi dei prodotti, il governo fascista emanò nel 1932 una legge sui Consorzi obbligatori: essa stabiliva che l’impresa detenente almeno il 70% della produzione di un settore poteva chiedere l’intervento dello Stato per imporre una disciplina generale nell’intero ramo.

Vennero imposti significativi dazi doganali e licenze d’importazione così che i prodotti interni risultassero più economici.

Furono incentivate la Scienza e la Ricerca nel trovare nuove tecnologie, promuovendo una lotta agli sprechi e sollecitando al recupero, anche dei rifiuti, affiancando una martellante propaganda sull’autosufficienza e la «italianità» dei più diversi prodotti.

Alcuni enti presero vita in questo periodo, tra cui l’Agip le cui perforazioni portarono alla scoperta di importanti giacimenti di metano, l’Anic si occupò di ricavare benzina dal bitume nazionale e dal petrolio catramoso dell’Albania. Fu scoperto e valorizzato il carbone sardo, i biocombustibili come l’etanolo da aggiungere alla benzina, ricavato dalle bietole, però essendo queste impiegate nel settore alimentare si puntò sul sorgo zuccherino da cui era possibile ricavare alcole, cellulosa e panello di semi oleosi (materiale residuo compresso). Furono attivate inoltre collaborazioni con il settore chimico coinvolgendo la Montedison nella produzione di alcol metilico sintetico.

Alcuni enti presero vita in questo periodo, tra cui l’Agip le cui perforazioni portarono alla scoperta di importanti giacimenti di metano, l’Anic si occupò di ricavare benzina dal bitume nazionale e dal petrolio catramoso dell’Albania. Fu scoperto e valorizzato il carbone sardo, i biocombustibili come l’etanolo da aggiungere alla benzina, ricavato dalle bietole, però essendo queste impiegate nel settore alimentare si puntò sul sorgo zuccherino da cui era possibile ricavare alcole, cellulosa e panello di semi oleosi (materiale residuo compresso). Furono attivate inoltre collaborazioni con il settore chimico coinvolgendo la Montedison nella produzione di alcol metilico sintetico.

L’Iri e la Pirelli sostennero il progetto per la produzione di gomma naturale (o caucciù) ricavata dal guayule, un arbusto originario del Messico che ben si acclimatò nel Tavoliere delle Puglie, la più vasta pianura d’Italia dopo la Pianura Padana. Nel contempo fu prodotta la gomma sintetica da alcol etilico distillato dal melasso della barbabietola, fornita dagli zuccherifici di Ferrara dove venne costruito l’impianto per la produzione della gomma, che nel 1942 entrò a pieno regime.

Considerevole sviluppo ebbe l’energia idroelettrica, le cui realizzazioni sono tuttora in funzione. Nel frattempo si era instaurato il regime fascista (1939) e a molti ricercatori purtroppo non fu nemmeno riconosciuto il merito delle proprie scoperte, spesso furono rimossi dall’incarico e rimpiazzati, in alcuni casi per effetto delle leggi razziali. Molti altri progetti interessanti furono avviati, ma la guerra spinse il Cnr a sospenderli e dopo il conflitto non se ne fece più nulla.

Nel dopoguerra terminò il periodo di protezionismo e ritornò il libero scambio, per tutelare il quale furono creati il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale.

Con l’avvento della Repubblica in Italia si viene ad attuare una prima vera Riforma agraria.

Nel 1950 il Parlamento italiano vara una legge con cui tramite l’esproprio coatto, distribuisce più equamente le terre destinandole ai braccianti agricoli, non più sottomessi al grande latifondista. Ciò però ridusse in maniera notevole la dimensione delle entità agricole impedendo di fatto un loro sviluppo imprenditoriale, a cui si ovviò con forme di cooperazione. Sorsero le cooperative agricole con cui fu possibile programmare le produzioni e ottenere una migliore resa, centralizzare la vendita e aumentare i guadagni, gratificando così il duro lavoro.

L’avvenuta liberalizzazione degli scambi e l’apertura del mercato interno ai prodotti stranieri non viene compensata da un’adeguata competitività delle merci italiane all’estero.