Cose di Cosa Nostra

Cose di Cosa Nostradi Giovanni Falcone

in collaborazione con Marcelle Padovani

Genere: società e cultura

Editore: Rizzoli, 1991

La mafia sistema di potere, articolazione del potere, metafora del potere, patologia del potere. La mafia che si fa Stato dove lo Stato è tragicamente assente. La mafia sistema economico, da sempre implicata in attività illecite, fruttuose e che possono essere sfruttate metodicamente. La mafia organizzazione criminale che usa e abusa dei tradizionali valori siciliani. La mafia che, in un mondo dove il concetto di cittadinanza tende a diluirsi mentre la logica delle appartenenze tende, lei, a rafforzarsi; dove il cittadino, con i suoi diritti e i suoi doveri, cede il passo ai clan, alla clientela, la mafia, dunque, si presenta come una organizzazione dal futuro assicurato. Il contenuto politico delle sue azioni ne fa, senza alcun dubbio, una soluzione alternativa al sistema democratico. Ma quanti sono coloro che oggi si rendono conto del pericolo che essa rappresenta per la democrazia?

di Marcelle Padovani

Si muore generalmente perchè si è soli o perchè si è entrati in un gioco troppo grande. Si muore spesso perchè non si dispone delle necessarie alleanze, perchè si è privi di sostegno.

In Sicilia la mafia colpisce i servitori dello Stato che lo Stato non è riuscito a proteggere.

Tratto dalla sovracoperta del libro

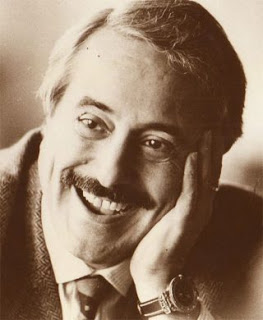

«Nemico numero 1 della mafia»: l’etichetta gli resterà attaccata per sempre. Circondato da un alone leggendario di combattente senza macchia e senza paura, il giudice Giovanni Falcone, a cinquantadue anni, ne ha trascorsi undici nell’ufficio bunker del Palazzo di Giustizia di Palermo a far la guerra a Cosa Nostra. Queste pagine ne costituiscono la testimonianza…

L’ho incontrato per la prima volta nel 1984 al tribunale di Palermo, dietro le sue porte blindate…rimasi colpita dalla chiarezza delle sue idee, dal livello delle informazioni in suo possesso, dalla sincerità del suo impegno antimafia..

La sua enorme capacità di lavoro e la sua abnegazione erano oggetto di ammirazione, a volte non disgiunta da una certa beffarda ironia…

L’ironia sulla morte fa parte del retaggio culturale siciliano. Leonardo Sciascia ne era maestro. Falcone da parte sua racconta con un certo divertito compiacimento le battute del tempo del maxiprocesso. «Mi viene a trovare a casa il collega Paolo Borsellino.”Giovanni,” mi dice “devi darmi immediatamente la combinazione della cassaforte del tuo ufficio.” “E perchè?” “Sennò quando ti ammazzano come l’apriamo?”.»…

..conosce perfettamente il lessico delle piccole cose, dei gesti e dei mezzi gesti che a volte sostituiscono le parole. Sa che ogni particolare nel mondo di Cosa Nostra ha un significato preciso, si riallaccia a un disegno logico, sa che nella nostra società dei consumi, in cui i valori tendono a scomparire, si potrebbe pensare che le rigide regole della mafia offrano una soluzione, una scappatoia non priva apparentemente di dignità, e ha di conseguenza imparato a rispettare i suoi interlocutori anche se sono criminali.

Falcone è stato l’unico magistrato che si sia occupato in modo continuo e con impegno assoluto di quel particolare problema noto come Cosa Nostra. È il solo in grado di comprendere e spiegare perchè la mafia siciliana costituisca un mondo logico, razionale, funzionale e implacabile. Più logico, più razionale, più implacabile dello Stato. Ma Falcone spinge il paradosso ancora più in là: di fronte all’incapacità e alla mancanza di responsabilità del governo, si è dovuto erigere a difensore di certi mafiosi contro lo Stato, soprattutto dei pentiti, vittime di vendette trasversali.

Tratto dal prologo di Marcelle Padovani – corrispondente da Roma per «Le Nouvel Observateur»

GIOVANNI FALCONE

Nato a Palermo (via Castrofilippo) il 20 maggio 1939, da Arturo, direttore del Laboratorio chimico provinciale, e da Luisa Bentivegna, Giovanni Falcone conseguì la laurea in Giurisprudenza nell’Università di Palermo nell’anno 1961, discutendo con lode una tesi sull’ “Istruzione probatoria in diritto amministrativo”. Era stato prima, dal ’54, allievo del Liceo classico “Umberto”; e quindi aveva compiuto una breve esperienza presso l’Accademia navale di Livorno.

Nato a Palermo (via Castrofilippo) il 20 maggio 1939, da Arturo, direttore del Laboratorio chimico provinciale, e da Luisa Bentivegna, Giovanni Falcone conseguì la laurea in Giurisprudenza nell’Università di Palermo nell’anno 1961, discutendo con lode una tesi sull’ “Istruzione probatoria in diritto amministrativo”. Era stato prima, dal ’54, allievo del Liceo classico “Umberto”; e quindi aveva compiuto una breve esperienza presso l’Accademia navale di Livorno.

Dopo il concorso in magistratura, nel 1964, fu pretore a Lentini per trasferirsi subito come sostituto procuratore a Trapani, dove rimase per circa dodici anni. E in questa sede andò maturando progressivamente l’inclinazione e l’attitudine verso il settore penale: come egli stesso ebbe a dire, “era la valutazione oggettiva dei fatti che mi affascinava”, nel contrasto con certi meccanismi “farraginosi e bizantini” particolarmente accentuati in campo civilistico.

A Palermo, all’indomani del tragico attentato al giudice Cesare Terranova (25 settembre 1979), cominciò a lavorare all’Ufficio istruzione. Il consigliere istruttore Rocco Chinnici gli affidò nel maggio ’80 le indagini contro Rosario Spatola, vale a dire un processo che investiva anche la criminalità statunitense, e che, d’altra parte, aveva visto il procuratore Gaetano Costa – ucciso poi nel giugno successivo – ostacolato da alcuni sostituti, al momento della firma di una lunga serie di ordini di cattura. Proprio in questa prima esperienza egli avvertì come nel perseguire i reati e le attività di ordine mafioso occorresse avviare indagini patrimoniali e bancarie (anche oltre oceano), e come, soprattutto, occorresse la ricostruzione di un quadro complessivo, una visione organica delle connessioni, la cui assenza, in passato, aveva provocato la “raffica delle assoluzioni”.

Il 29 luglio 1983 il consigliere Chinnici fu ucciso con la sua scorta, in via Pipitone Federico; lo sostituì Antonino Caponnetto, il quale riprese l’intento di assicurare agli inquirenti le condizioni più favorevoli nelle indagini sui delitti di mafia. Si costituì allora, per le necessità interne a queste indagini, il cosiddetto “pool antimafia“, sul modello delle èquipes attive nel decennio precedente di fronte al fenomeno del terrorismo politico (anni di piombo). Del gruppo faceva parte, oltre lo stesso Falcone, e i giudici Di Lello e Guarnotta, anche Paolo Borsellino, che aveva condotto l’inchiesta sull’omicidio, nel 1980, del capitano dei Carabinieri Emanuele Basile.

Tutti i componenti del pool chiedevano espressamente l’intervento dello Stato, che non arrivò. Qualcosa faticosamente giunse nel 1982, a prezzo però di nuovo altro sangue “eccellente”, quando dopo l’omicidio del deputato comunista Pio La Torre, il ministro dell’interno Virginio Rognoni inviò a Palermo il generale dei Carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, che proprio in Sicilia e contro la mafia aveva iniziato la sua carriera di ufficiale, nominandolo prefetto. E quando anche questi trovò la morte, 100 giorni dopo, nella strage di via Carini, il parlamento italiano riuscì a varare la cosiddetta “legge Rognoni-La Torre” con la quale si istituiva il reato di associazione mafiosa (l’articolo 416 bis del codice penale) che il pool avrebbe sfruttato per ampliare le investigazioni sul fronte bancario, all’inseguimento dei capitali riciclati.

Si può considerare una svolta, per la conoscenza non solo di determinati fatti di mafia, ma specialmente della struttura dell’organizzazione Cosa nostra, l’interrogatorio iniziato a Roma nel luglio ’84 in presenza del sostituto procuratore Vincenzo Geraci e di Gianni De Gennaro, del Nucleo operativo della Criminalpol, del “pentito” Tommaso Buscetta.

I funzionani di Polizia Giuseppe Montana e Ninni Cassarà, stretti collaboratori di Falcone e Borsellino, furono uccisi nell’estate ’85. Fu allora che si cominciò a temere per l’incolumità anche dei due magistrati. I quali furono indotti, per motivi di sicurezza, a soggiornare qualche tempo con le famiglie presso il carcere dell’Asinara.

Si giunse così – attraverso queste vicende drammatiche – alla sentenza di condanna a Cosa nostra del primo maxiprocesso, emessa il 16 dicembre 1987 dalla Corte di assise di Palermo, presidente Alfonso Giordano, dopo ventidue mesi di udienze e trentasei giorni di riunione in camera di consiglio. L’ordinanza di rinvio a giudizio per i 475 imputati era stata depositata dall’Ufficio istruzione agli inizi di novembre di due anni prima.

Gli avvenimenti successivi risentirono con tutta evidenza in senso negativo di tale successo. Nel gennaio il Consiglio superiore della magistratura preferì nominare a capo dell’Ufficio istruzione, in luogo di Caponnetto che aveva voluto lasciare l’incarico, il consigliere Antonino Meli. Il quale avocò a sè‚ tutti gli atti. Sopraggiunse poi un nuovo episodio ad accentuare ulteriormente le tensioni nell’ambito dell’Ufficio stesso, un episodio che ebbe gravissime conseguenze su tutte le indagini antimafia. In seguito alle confessioni del “pentito” catanese Antonino Calderone, che avevano determinato una lunga serie di arresti (comunemente nota come “blitz delle Madonie”), Il magistrato inquirente di Termini Imerese si ritenne incompetente, e trasmise gli atti all’Ufficio palermitano. Ma il Meli, in contrasto con i giudici del pool rinviò le carte a Termini, in quanto i reati sarebbero stati commessi in quella giurisdizione. La Cassazione, allo scorcio dell’88, ratificò l’opinione del consigliere istruttore, negando la struttura unitaria e verticistica delle organizzazioni criminose, e affermando che queste, considerate nel loro complesso, sono dotate di “un ampia sfera decisionale, operano in ambito territoriale diverso ed hanno preponderante diversificazione soggettiva”.

Questa decisione sanciva giuridicamente la frantumazione delle indagini, che l’esperienza di Palermo aveva inteso superare. Il 30 luglio Falcone richiese di essere destinato a un altro ufficio. In autunno Meli gli rivolse l’accusa d’aver favorito in qualche modo il cavaliere del lavoro di Catania Carmelo Costanzo, e quindi sciolse il pool, come Borsellino aveva previsto fin dall’estate in un pubblico intervento, peraltro censurato dal Consiglio superiore. I giudici Di Lello e Conte si dimisero per protesta.

Su tutta questa vicenda del resto, nel giugno ’92, durante un dibattito promosso a Palermo dalla rivista “Micromega”, Borsellino ebbe a ricordare:

“La protervia del consigliere istruttore Meli l’intervento nefasto della Corte di cassazione cominciato allora e continuato fino a oggi, non impedirono a Falcone di continuare a lavorare con impegno“.

Nonostante simili avvenimenti, infatti, sempre nel corso dell’88, Falcone aveva realizzato una importante operazione in collaborazione con Rudolph Giuliani, procuratore distrettuale di New York, denominata “lron Tower”: grazie alla quale furono colpite le famiglie dei Gambino e degli Inzerillo, coinvolte nel traffico di eroina.

Il 20 giugno ’89 si verificò il fallito e oscuro attentato dell’Addaura presso Mondello; a proposito del quale Falcone affermò:

“Ci troviamo di fronte a menti raffinatissime che tentano di orientare certe azioni della mafia. Esistono forse punti di collegamento tra i vertici di Cosa nostra e centri occulti di potere che hanno altri interessi. Ho l’impressione che sia questo lo scenario più attendibile se si vogliono capire davvero le ragioni che hanno spinto qualcuno ad assassinarmi“.

Seguì subito l’episodio, sconcertante, del cosiddetto “corvo”, ossia di alcune lettere anonime dirette ad accusare astiosamente lo stesso Falcone e altri. Le indagini relative furono compiute anche dall’Alto commissario per la lotta alla mafia, guidato dal prefetto D. Sica.

Una settimana dopo l’attentato il Consiglio superiore decise la nomina di Falcone a procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Palermo. Nel gennaio ’90 egli coordinò un’inchiesta che portò all’arresto di quattordici trafficanti colombiani e siciliani, inchiesta che aveva preso l’avvio dalle confessioni del “pentito” Joe Cuffaro’ il quale aveva rivelato che il mercantile Big John, battente bandiera cilena, aveva scaricato, nel gennaio ’88, 596 chili di cocaina al largo delle coste di Castellammare del Golfo.

Nel corso dell’anno si sviluppa lo “scontro” con Leoluca Orlando, originato dall’incriminazione per calunnia nei confronti del “pentito” Pellegriti, il quale rivolgeva accuse al parlamentare europeo Salvo Lima. La polemica proseguì col ben noto argomento delle “carte nei cassetti”: e che Falcone ritenne frutto di puro e semplice “cinismo politico”.

Alle elezioni del 1990 dei membri togati del Consiglio superiore della magistratura, Falcone, fu candidato per le liste “Movimento per la giustizia” e “Proposta 88” (nella circostanza collegate), con esito però negativo.

Intanto, fattisi più aspri i dissensi con l’allora procuratore P. Giammanco – sia sul piano valutativo, sia su quello etico, nella conduzione delle inchieste – egli accolse l’invito del vice-presidente del Consiglio dei ministri, C. Martelli, che aveva assunto l’interim del Ministero di grazia e giustizia, a dirigere gli Affari penali del ministero, assumendosi l’onere di coordinare una vasta materia, dalle proposte di riforme legislative alla collaborazione internazionale. Si apriva così un periodo – dal marzo del 1991 alla morte – caratterizzato da una attività intensa, volta a rendere più efficace l’azione della magistratura nella lotta contro il crimine. Falcone si impegnò a portare a termine quanto riteneva condizione indispensabile del rinnovamento: e cioè la razionalizzazione dei rapporti tra pubblico ministero e polizia giudiziaria, e il coordinamento tra le varie procure. A quest’ultimo riguardo, caduta l’ipotesi iniziale, di affidare il delicato compito alle procure generali, la costituzione di procure distrettuali facenti capo ai procuratori della Repubblica parve la soluzione più idonea. Ma si poneva altresì l’istanza di un coordinamento di livello nazionale.

Istituita nel novembre del ’91 la Direzione nazionale antimafia, sulle funzioni di questa il giudice dunque si soffermò anche nel corso della sua audizione al Palazzo dei Marescialli del 22 marzo ’92.

“Io credo – egli chiarì in tale circostanza, secondo un resoconto della seduta pubblicato dal settimanale “L’Espresso” (7 giu. ’92) – che il procuratore nazionale antimafia abbia il compito principale di rendere effettivo il coordinamento delle indagini, di garantire la funzionalità della polizia giudiziaria e di assicurare la completezza e la tempestività delle investigazioni. Ritengo che questo dovrebbe essere un organismo di supporto e di sostegno per l’attività investigativa che va svolta esclusivamente dalle procure distrettuali antimafia“.

La sua candidatura a questi compiti, peraltro, fu ostacolata in seno al Consiglio superiore della magistratura, il cui plenum, tuttavia, non aveva ancora assunto una decisione definitiva, quando sopraggiunse la strage di Capaci del 23 maggio 1992.

Frattanto – giova ricordarlo – una sentenza della prima sezione penale della Corte suprema di cassazione il 30 gennaio, sotto la presidenza di Arnaldo Valente (relatore Schiavotti) aveva riconosciuto la struttura verticale di Cosa nostra, e quindi la responsabilità dei componenti della “cupola” per quei delitti compiuti dagli associati, che presuppongano una decisione al vertice; inoltre aveva ribadito la validità e l’importanza delle chiamate in correità.

Insieme a Falcone, a Capaci, persero la vita la moglie Francesca Morvilio, magistrato, e gli agenti di scorta Rocco Di Cillo, Vito Schifani e Antonio Montinaro. All’esecrazione dell’assassinio, il 4 giugno si unì il Senato degli Stati Uniti, con una risoluzione (la n. 308) intesa a rafforzare l’impegno del gruppo di lavoro italo-americano, di cui Falcone era componente.

Profilo biografico tratto dal sito della Fondazione Giovanni e Francesca Falcone

Le mafie in Italia ⇒